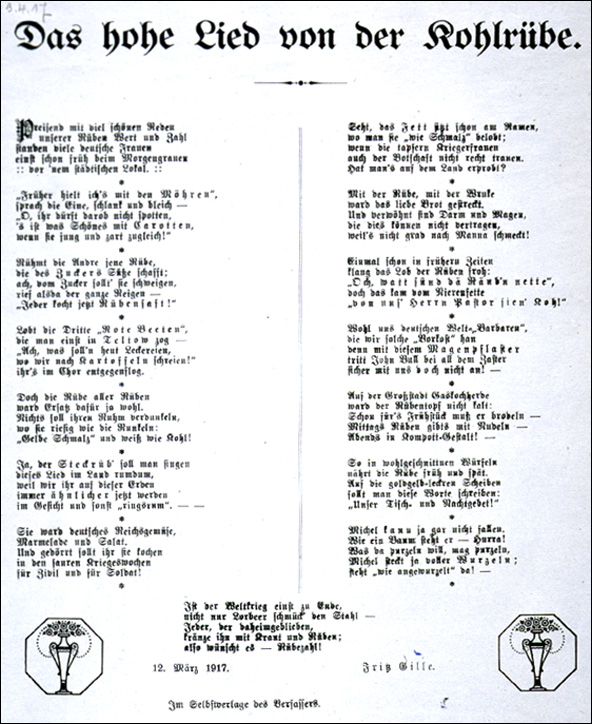

Quelle

Preisend mit viel schönen Reden 12. März 1917, Fritz Gille

unserer Rüben Wert und

Zahl

standen viele deutsche Frauen

einst schon früh beim

Morgengrauen

vor ‘nem städtischen Lokal.

„Früher hielt ich’s

mit den Möhren”,

sprach die eine, schlank und bleich –

„O, ihr

dürft darob nicht spotten ,

‘s ist was Schönes mit

Karotten,

wenn sie jung und zart zugleich!”

Rühmt die Andre

jene Rübe,

die des Zuckers Süße schafft;

ach vom Zucker sollt’

sie schweigen,

rief als da der ganze Reigen –

„Jeder kocht

jetzt Rübensaft!”

Lobt die dritte „Rote Beeten”,

die man einst

in Teltow zog –

“Ach, was soll’n heut Leckereien,

wo wir nach

Kartoffeln schreien!”

ihr’s im Chor entgegenflog.

Doch die

Rübe aller Rüben

ward Ersatz dafür ja wohl.

Nichts soll ihren

Ruhm verdunkeln,

wo sie riesig wie die Runkeln:

„Gelbe

Schmalz” und weiß wie Kohl!

Ja, der Steckrüb’ soll man

singen

dieses Lied im Land rumdum;

weil wir ihr auf dieser

Erden

immer ähnlicher jetzt werden

im Gesicht und sonst

„ringsrum”. – –

Sie ward deutsches Reichsgemüse,

Marmelade und

Salat.

Und gedörrt sollt ihr sie kochen

in den sauren

Kriegeswochen

für Zivil und für Soldat!

2

Seht, das Fett

ist schon am Namen,

wo man sie „wie Schmalz” belobt;

wenn die

tapfern Kriegerfrauen

auch der Botschaft nicht recht

trauen

Hat man’s auf dem Land erprobt?

Mit der Rübe, mit der

Wruke

ward das liebe Brot gesteckt.

Und verwöhnt sind Darm und

Magen,

die dies können nicht vertragen,

weil’s nicht grad nach

Manna schmeckt!

Einmal schon in früheren Zeiten,

klang das Lob

der Rüben froh:

„Och, watt fünd dä Händ’n nette”,

doch das kam

vom Nierenfette

„von auf’ Herrn Pastor sien’ Kohl!”

Wohl und

deutschen Welt–„Barbaren”,

die wir solche „Vorkost” han’

denn

mit diesem Magenpflaster

tritt John Bull bei all dem

Zaster

sicher mit uns doch nicht an!

Auf der Großstadt

Gaskochherde

ward der Rübentopf nicht kalt:

Schon für’s

Frühstück muß er brodeln –

Mittags Rüben gibts mit Nudeln

–

Abends in Kompott-Gestalt! –

So in wohlgeschnittnen

Würfeln

nährt die Rübe früh und spät.

Auf die goldgelb-leckren

Scheiben

sollt man diese Worte schreiben:

“Unser Tisch- und

Nachtgebet!”

Michel kann ja gar nicht fallen

Wie ein Baum

steht er – Hurrah!

Was da purzeln will, mag purzeln,

Michel

steckt ja voller Wurzeln

steht „wie angewurzelt” da!

Ist der

Weltkrieg einst zu Ende,

nicht nur Lorbeer schmückt den Stahl

–

Jeder, der daheimgeblieben,

kränze ihn mit Kraut und

Rüben,

also wünscht es – Rübezahl!

Quelle: Deutsches Historisches Museum