Quelle

Zu dem ersten/ sagestu das der kirchen zů glawben sey unnd nicht den waren lautern gottes wort wie es vom Luther unn andern von got erleuchten mennern gepredigt wirt/ Ist hie zů fragen wer die kirch ist die den heyligen geyst hat/ unn nicht irren mag/ Ir nennet die kirchen den Bapst/ Bischoffe/ Pfaffen unn München wan des volcks vil zůsammen kompt/ ya wen den babst die nacht etwaß getreumet unn darnach auff den abent eyn bulla des abentfressens drauß macht/ was denn diß volck beschleust sol balde eyn artikel des glawbens seyn/ und die kirche gethan haben wenn es glich aller schrifft entgegen ist/ meynstu das das die kirche gethan/ und sey vom heyligen geyst eyngegeben; ia vil mer durchs teufels Sinagog geschehen die sich unter den namen der kirchen dargibet/ wie den pflegen alle falsche Apostel unter Christus namen sich zůverstellen/ als Paulus zů den Corin. Saget ii. Corin. xi.

Die kirche aber welche gewislich den heiligen geist hat/ ist ein geistlich leib/ nemlich die zal aller außerwelten/ welche nicht gesehen werden mag sonder geglawbet wie unser glaub in sicht helt. Ich glawbe eyn heylige Christliche kirche gemeine der heyligen/ Die kirch wissen wir woll/ das sie nicht irren mag/ unnd den heyligen Geyst habe der sie im glawben erhelt/ und nichts annimpt noch leret das der schrifft entgegen ist/ welchs denn zůvor auch durch den heyligen Geyst von den Propheten geschriben worden ist/ unnd in die bucher vorfast/ Darumb leret der heylig geyst nichts denn was ehr vormals auch gelert ha und ihm selber nicht wider ist/ denn alleyn auff das götliche wort/ durch den glawben wirt gepawt die kirche gottes/ unn dar ynne vom heyligen geyst erhalten/ wie den tzum dickern mal Paulus leret/ zů folgen der heylsamen lere Christi/ unn derhalben Timotheum zů Epheso ließ/ das er gepotthe etlichen das sie nichts leren solten/ das den glawben yn got nicht bessert/ welchs Judische fable/ unnd geschlecht register warenn/ und ander unnütz menschlich geschwetz/ aber nichts bessert den glawben denn das wort Christi/ durch welchs wort die kirche ihm glawben/ vom heiligen geyst gepaut/ gepflantzt/ und erhalten wirt/ Also das ein gewiß zeichen der kirchen ist wů das götlich wort angenummen wirt/ wie denn Johannis x Christus selbs auch sagt Meine shefflein hören meine stim das ist/ die kirchen und alle Christen vormergkt man do bey/ wenn sie mein wort und stimme hören.

[…]

Zům andern so sagestu das die geystlichen/ so yn durch gelubdnůß unkeuschheyt abschnitten/ keyn ehe besitzen mugen in ewigkeyt/ abermalß an allen grundt der schrifft/ Lieber Apt wen deyn wort und furgeben allenthalben zů glawben wer so durfften wir keynes gottes nach schrifft mer/ luffen nur alle gen pegaw zům apt und seynen brüdern die wurden unß/ wz zů wissen und zů thun/ wol unterricht geben/ es gilt aber nicht das auff eynen menschen/ wie heylig er auch seyn kan/ zů bawen ist/ ich geschweyge eyns solchen schmerbauchs in welches wort vil weniger etwas bestand haben kan/ du must hie durch klare sprůch der schrifft erweysen/ und deyn wort bekrefftegen das die geystlichen keyn ehe besitzen mugen wie du sagest unn das dz gelübnůs (so auß unverstandt gethann) zůhalten sey bey der selgkeyt/ der thustu keyns nicht/ machst alleynn wortt und furest die schrifft felschlich eyn das man sol sagenn/ sehet her und lauffet zů/ der apt zů pegaw kan auch bücher schreyben.

[…]

O wolt nu Gott das solchs der Adel zůhertzen fasset unn so kinder unn freundt yn klöstern haben/ die mit grosser gefarre der seligkeit drinnen sein/ Sich doch der selbigen erbarmeten/ unn auß solchen greulichen gefencknuß sie erledigten. O meyn freund laß dich doch deins blůts und fleischs erbarmen. Es ist deyn kindt/ von got dir gegeben unn zůvorsorgen entpfollen/ von dir wirts got widerfordern/ denn sich du hast es do dem teuffel geopffert/ unn lest es yn grosser begirde vorbrennen unn ummkumen/ Gleich wie die Juden etwan auch yr kinder dem abgot Moloch zů eren/ mit fewer verbrandten/ hilff hilff es ist zeit das unß gottes zorn nicht plutzlich uberfalle/ weil zůhelffen ist.

[…]

Derhalben du iunger munch unn nonne/ entpfindestu brennen deines fleisches/ unn kannst nicht keuscheit halten. So spring mit freyen sichern gewissen auß/ unn laß kloster/ platten/ kappen ligen/ unangesehen/ ob du tausent eyed gethan hest (denn es ist oben erweyst/ das gelübdnůß wider got gethan/nicht zühalten sey/ ia zu vorachten/ und mit fůssen zutretten) und halt dich wider zu deinem ersten gelubdnuß/ das du got in der tauff gethan hast/ dz ist got anzuhangen/ seinen worten zů folgen/ wirde dazu Elich/ wie dich gottes wort lert/ unn du zum ersten in der tauff zů halten gelobet hast/ Schilt man dich hierüber ein bůben/ oder ein bübin/ meineydig abtrynnig/ So acht solch geplerr gar nicht/ so auch leyden dartzu folgen wurde/ So leyde was zů leyden ist/ ist besser gelitten/ und todtgeschlagen zeytlich/ denn ewig zum teuffel faren. Nun zů tröst und stercke dein gewissen/ mit dem spruch Esa. Des propheten/ am li. Ir solt nicht furchten die lesterung der menschen/ unnd vor yren schmech worten/ solt yr euch nicht entsetzen/ Denn wie das kleydt/ also wirt sie auch fressen der wurm/ unn wie die wolle/ also wirt sie auch vorzeren der matthe/ als solt er gesaget haben/ Ein vorgengklich ding ist es umb den menschen/ es wirt balde mit ym auß sein. Item Psal. 30. Spricht David ynn dich herr habe ich gehofft/ ich werde nicht zů schanden werden/ yn ewigkeit/ ob ich gleich wol zeytlich schmach und hon erdulden muß von den gotlosen/ aber es sol sich balde wenden. Item Joh xv. wenn euch die welt hasset/ solt yr wissen das sie mich zuvor auch gehasset hat/ Gedenckt der rede die ich zů euch geredt habe/ der knecht sol nicht mehr sein/ denn sein here. Item Joh. Xvi Sie werden euch yn bann thun/ und wirt die stundt kummen/ das/ wer euch tödten wirt/ wirt vormeynen das er got eynen grossen dinst erzeyge/ Sich es můß also ergeen/ wie Christus weyssaget verfolgnuß/ leyden/ müssen erdulden alle die Christen sein wöllen/ Laß dich allein gnügen das got auff deyner seytten ist/ Ob gleich die gantz welt wider dich ist acht geringe/ Du hast ye zeügnuß auß der schrifft/ dass dein thun unn vornemen/ nicht falsch noch unchristlich/ Sonder von got gepoten yr thun/ unn zůhalten/ Bist der halben auch nicht meyneydig und trewloß/ yam er warhafftig unn gerecht vor got/ wie Lucas 11. Sagt/ selig sein die/ das wortt gottes hören unn bewaren das.

Weiterführende Literatur

Gisela.Brandt, Ursula Weyda, prolutherische Flugschriftautorin (1524): soziolinguistische Studien zur Geschichte des Neuhochdeutschen. Stuttgart: Hans-Dieter Heinz, 1997.

Merry E. Wiesner, Women and Gender in Early Modern Europe, Cambridge University Press, 2019.

Paul A. Russell, Lay Theology in the Reformation: Popular Pamphleteers in Southwest Germany 1521-1525, Cambridge University Press, 1986.

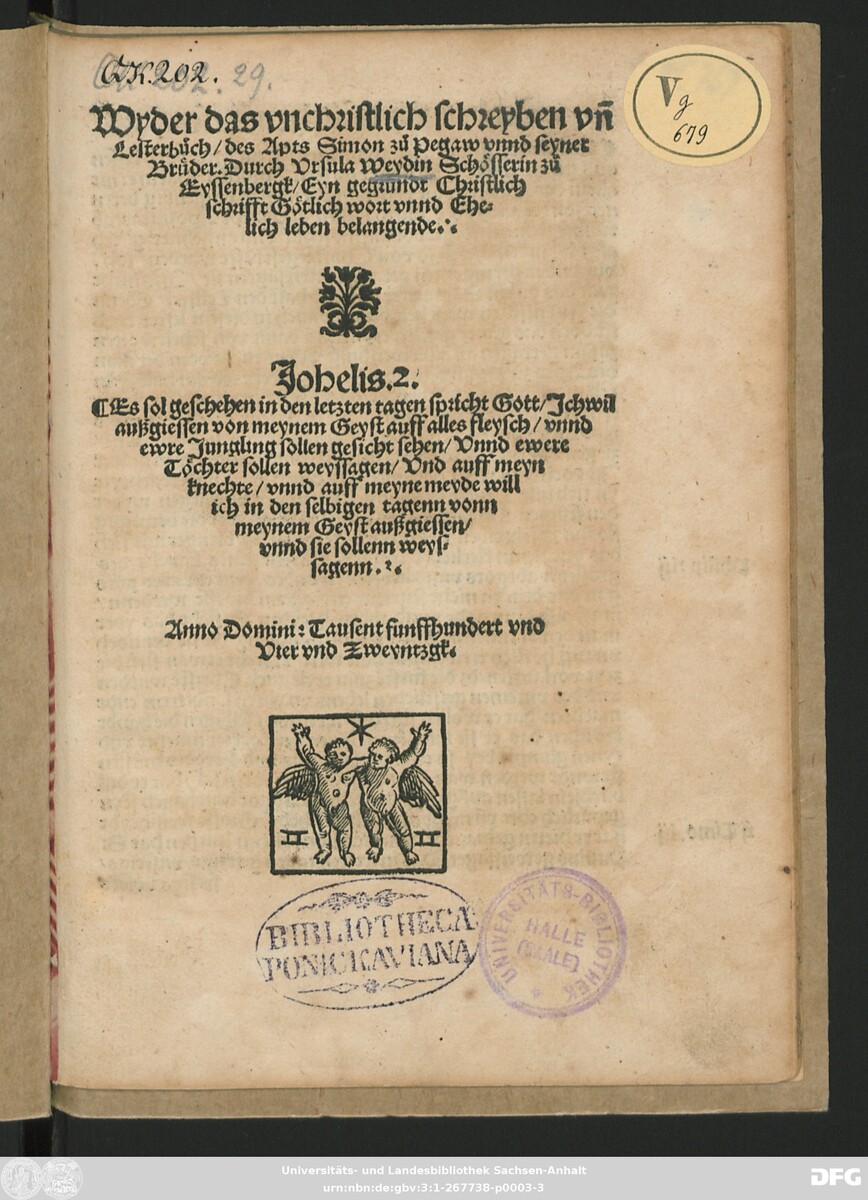

Quelle: Ursula Weyda, Wyder das unchristlich schreyben unn Lesterbůch/ des Apts Simon zů Pegaw unnd seiner Brüder. Durch Ursula Weydin Schöfferin zů Eyssenbergk/ Eyn gegrundt Christlich schrifft Götlich wort unnd Ehelich leben belangende, Zwickau: Johann Schönsoerger, 1524. S. Aiiir-v, Biiir-v, Cir, Civ-Ciir. Online verfügbar unter: http://dx.doi.org/10.25673/opendata2-7264