Quelle

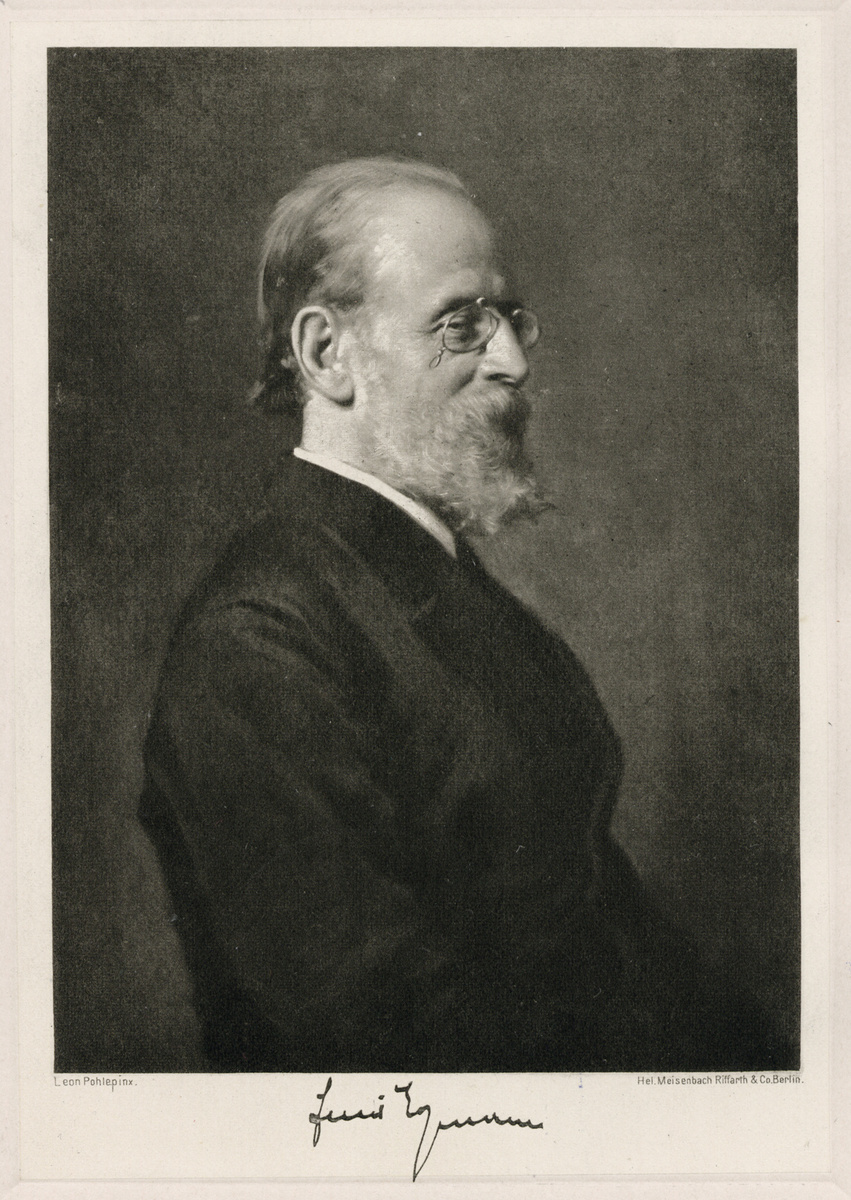

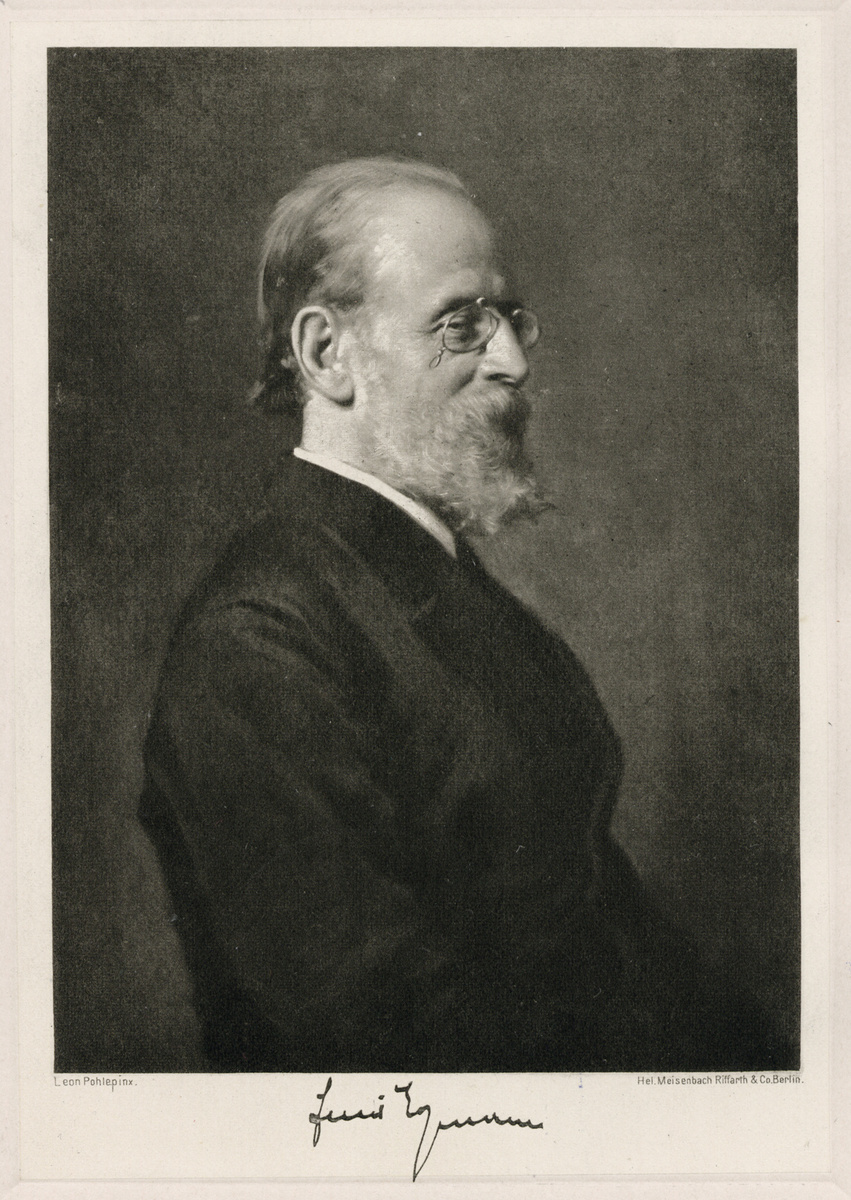

Quelle: Leon Pohle, Porträt von Emil Lehmann (1894). Frontispiz aus: Emil Lehmann, Gesammelte Schriften, 1899. Dresden: SLUB. Deutsche Fotothek, http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90027013

Emil Lehmann (1829–1898) war ein Dresdner Rechtsanwalt und der erste in das Dresdener Stadtverordnetenkollegium gewählte Jude (1865). Mit kurzen Unterbrechungen hatte er sein Mandat bis 1883 inne und bekleidete fast die gesamte Zeit hindurch das Amt des 1. oder 2. Vizevorstehers in jener Kammer. Er saß außerdem von 1875 bis 1881 als Abgeordneter der Fortschrittspartei in der 2. Kammer des sächsischen Landtags. Als Sohn eines Dresdner Kaufmanns konnte Lehmann zu seinen Vorfahren Hofjuden und Schauspieler zählen, die August der Starke im 18. Jahrhundert nach Dresden gebracht hatte. Lehmann besuchte die israelitische Gemeindeschule und anschließend von 1842–48 die Kreuzschule in Dresden. Im Jahr 1848 zog er nach Leipzig, wo er bis 1851 Jura studierte. Nach seiner Rückkehr nach Dresden konzentrierte er sich auf seine Schreibtätigkeit für die linksliberale Sächsische Dorfzeitung und andere Zeitschriften, doch seit 1863 war er als Rechtsanwalt in der sächsischen Hauptstadt tätig. Mit seinen Kollegen Bernhard Beer, Zacharias Frankel und Wolf Landau richtete Lehmann ab Mitte der 1860er Jahre seine Aufmerksamkeit auf den Kampf für jüdische Rechte. Er wurde am 9. Februar 1869 zum Gemeindevorsteher der Dresdner jüdischen Gemeinde gewählt. Sein Pamphlet „Höre Israel!“ führte 1872 zur Gründung des Deutsch-Israelitischen Gemeindebundes. Als Befürworter der jüdischen Assimilation trugen seine Bemühungen bereits erheblich zur (formalen) Gleichstellung der Juden in Sachsen am 3. Dezember 1868 bei – das heißt, vor der Verabschiedung des „Gesetzes zur Gleichberechtigung der Konfessionen“ durch den Norddeutschen Reichstag (3. Juli 1869). Er förderte zudem die Gründung des Central-Vereins deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens 1893.

Obwohl Lehmann sein ganzes Leben ein Verfechter einer deutsch-jüdischen Symbiose war – indem er Gabriel Riesser zu seinem Vorbild erkor – war sein Los kein leichtes. Im Königreich Sachsen lebten einige der fanatischsten Antisemiten des Deutschen Kaiserreichs. Lehmann engagierte sich intensiv in der Pamphletpublizistik, die in den Jahren 1878–1882 blühte, insbesondere als Folge der Polemiken Heinrich von Treitschkes gegen die Juden, dem anschließenden „Berliner Antisemitismusstreit“ und der Agitation in Sachsen, die nicht nur von den Mitgliedern der Christlichsozialen Partei Adolf Stoeckers ausging, sondern auch von den in lokalen „Reformvereinen“ organisierten radikaleren Antisemiten. Anfangs zeichneten sich Lehmanns Schriften durch argumentative Brillanz aus, doch in späteren Jahren waren sie von zunehmender Bitterkeit geprägt – und dies aus gutem Grund. Lehmann verlor 1883 seinen Sitz im Dresdner Stadtverordnetenkollegium durch eine Koalition antisemitischer „Reformer“ und Konservativer. Dresdens Antisemiten jubelten, dass sie den Gemeinderat vom letzten Juden „gesäubert“ hatten.

Quelle: Leon Pohle, Porträt von Emil Lehmann (1894). Frontispiz aus: Emil Lehmann, Gesammelte Schriften, 1899. Dresden: SLUB. Deutsche Fotothek, http://www.deutschefotothek.de/documents/obj/90027013